Die Einkommen in Deutschland werden immer ungleicher verteilt. Das ist kein Zufall und auch nicht das Ergebnis der jeweils individuellen Leistung, sondern das Ergebnis staatlicher Bevorzugung der Einkommenselite, während Arbeitnehmer und Rentner Einkommensverluste hinnehmen müssen. Die Umverteilung von unten nach oben, die mit der Agenda 2010 der rot-grünen Koalition massiv beschleunigt wurde, geht unvermindert weiter.

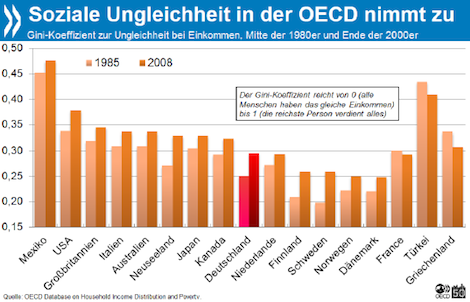

Die Ungleichheit bei den Einkommen nimmt in Deutschland rasant zu. Arm und Reich driften schneller auseinander als in den meisten anderen Industrieländern, wie aus einer neuen OECD-Studie hervorgeht, so Ulrike Herrmann in ihren folgenden Beitrag, der taz entnommen.

Die obersten 10 Prozent der deutschen Einkommensbezieher verdienten im Jahr 2008 im Durchschnitt 57.300 Euro netto. Das unterste Zehntel kam hingegen nur auf 7.400 Euro netto. Das Verhältnis zwischen oben und unten betrug also acht zu eins. In den 1990er Jahren waren es erst sechs zu eins.

Diese zunehmende Ungleichheit zeigt sich auch bei den Haushaltseinkommen. In den beiden Jahrzehnten vor der Finanzkrise wuchsen die realen Haushaltseinkommen in Deutschland um 0,9 Prozent jährlich. Doch beim untersten Zehntel kam davon fast nichts an. Dessen Einkünfte stiegen nur um 0,1 Prozent pro Jahr. Umso üppiger fiel das Einkommen des obersten Zehntels aus: Es nahm um 1,6 Prozent jährlich zu.

Ergebnis: Vor zwanzig Jahren gehörte Deutschland noch zu den eher egalitären Gesellschaften – und konnte sich mit Skandinavien vergleichen. Inzwischen liegt die Bundesrepublik nur noch im OECD-Mittelfeld. Selbst dies könnte sich schnell ändern: Zwar sind die Einkommen in Ländern wie Mexiko, den USA oder Australien noch deutlich ungerechter verteilt, aber an der Bundesrepublik fällt die Geschwindigkeit auf, mit der sich Arm und Reich trennen.

Ergebnis: Vor zwanzig Jahren gehörte Deutschland noch zu den eher egalitären Gesellschaften – und konnte sich mit Skandinavien vergleichen. Inzwischen liegt die Bundesrepublik nur noch im OECD-Mittelfeld. Selbst dies könnte sich schnell ändern: Zwar sind die Einkommen in Ländern wie Mexiko, den USA oder Australien noch deutlich ungerechter verteilt, aber an der Bundesrepublik fällt die Geschwindigkeit auf, mit der sich Arm und Reich trennen.

Die OECD macht hierfür drei Ursachen aus. Erstens: Die Teilzeitarbeit nimmt zu, die häufig schlecht entlohnt wird. Seit 1984 ist sie von 11 auf 22 Prozent gestiegen. Zweitens: der soziale Wandel. So gibt es immer mehr Alleinerziehende und Singles, was automatisch zu einem sinkenden Haushaltseinkommen führt. Zudem verändert sich das Beziehungsverhalten. Immer häufiger finden Partner zusammen, die ein ähnliches Einkommen mitbringen. Die Spitzenverdienste addieren sich also. „Das traditionelle Modell ,Chefarzt heiratet Krankenschwester‘ ist auf dem Rückzug“, stellt die OECD fest.

Drittens: Auch die deutsche Steuer- und Sozialpolitik hat dazu beigetragen, dass sich die Einkommensunterschiede verschärfen. Pikant: Vor allem Rot-Grün hat die Ungleichheit verstärkt. Seit 2000 hat der Umverteilungseffekt des deutschen Steuer- und Sozialsystems um 4 Prozentpunkte abgenommen. Allerdings mindert der Staat die Ungleichheit noch immer um 29 Prozent, wenn man das Bruttoeinkommen der Haushalte mit ihrem Nettoeinkommen vergleicht. Damit liegt Deutschland über dem OECD-Durchschnitt von 25 Prozent.

Empfehlung: Steuern hoch

Die OECD empfiehlt, die Reichen stärker zu belasten. „Eine Option wäre, die Einkommensteuer progressiver zu gestalten.“ Darüber hinaus wird vorgeschlagen, die Steuerflucht einzudämmen, Steuererleichterungen für Besserverdienende abzubauen und die Vermögensteuern zu erweitern. (Redaktion: In Deutschland müsste die Vermögenssteuer erst eingeführt werden.)

Nicht erst die OECD beschäftigt sich mit den Verteilungswirkungen des deutschen Steuerrechts. Die Volkswirte Stefan Bach, Giacomo Corneo und Viktor Steiner haben erforscht, wer genau von den rot-grünen Reformen profitiert hat. Ihre Studie aus diesem Juni zeigt, dass es höchst ungenau ist, das oberste Zehntel als eine Gesamtgruppe zu betrachten, wie es die OECD tut. Denn der große Gewinner der Steuerreformen war das oberste Hundertstel – wobei die reichsten 0,0001 Prozent besonders profitiert haben. Zwischen 1992 und 2005 fiel die Steuerquote des obersten Prozents um 27 Prozent – bei den Superreichen waren es sogar 34 Prozent.

Alle anderen wurden gar nicht oder nur minimal entlastet, von der Inflationsrate mal ganz abgesehen, die Einkommensverluste zur Folge hatte und hat.

Dazu leicht geänderten Gastbeitrag von Prof. Gert G.Wagner in der Süddeutschen Zeitung:

Man hätte es sich denken können. Auch die Euro-Krise wird zum Anlass genommen, um wieder einmal den angeblich ausufernden Sozialstaat als Wurzel allen Übels darzustellen. Mit besorgten Worten wird mit dem Hinweis auf Griechenland in allerlei Kommentaren behauptet, dass auch die Staatsverschuldung in Deutschland viel zu hoch sei.

Notwendige staatliche Sozialleistungen sind immer wieder in der Debatte als Grund für die hohe Staatsverschuldung, obwohl sie originäre Aufgaben des Staates sind.

Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die Staatsausgaben in Deutschland keineswegs durch einen ausufernden Sozialstaat und staatliche Bürokratie in die heutige Höhe getrieben wurden. Vielmehr kostet die deutsche Einheit uns noch immer viel Geld, und aus der begründeten Furcht heraus, dass das Finanzsystem kollabieren könnte, wurden Verluste der Banken in großem Maßstab sozialisiert.

Diese Art von Sozialismus hat mit Sozialstaat aber offenkundig nichts zu tun.

Gegenwärtig macht die gesamte Staatsverschuldung der Bundesrepublik einen Betrag aus, der etwa 80% der jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht. Das ist ein enormer Betrag. Aber es gilt auch: Solange wir die Zinsen für die Staatsschuld aufbringen können, und solange Vertrauen in unsere Zahlungsfähigkeit besteht, kann man mit solch einer Belastung leben.

Japan hat sogar eine Verschuldung von 200 Prozent – aber noch keine Probleme, Kredite zu bekommen, weil niemand an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Japans zweifelt. Bei Griechenland und anderen südeuropäischen Staaten sieht das anders aus; das kann aber kein Grund sein, bei uns Sozialleistungen zu kürzen.

Völlig außer Acht bleibt ein weiterer Aspekt: Würde die Staatsschuld drastisch reduziert, wüssten viele Anleger gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Man sollte bedenken, wer von den Staatsschulden denn überhaupt profitiert:

Das sind diejenigen in den nachwachsenden Generationen, deren Eltern ein Vermögen haben, Zinsen aus Staatsanleihen bekommen und dies alles an ihre Nachkommen vererben. Insofern werden bei Kürzungen nur die vermögenslosen Schichten der künftigen Generationen wirklich belastet. Die Diskussion über Generationengerechtigkeit muss auch die vererbten Ungleichheiten in den Blick nehmen.

Billiger als gegenwärtig geht es nicht

Es ist nur schwer zu verstehen, wenn jetzt in Kommentaren zur „Staatsquote“ auf die vermeintlich goldenen Zeiten des 19. Jahrhunderts verwiesen wird, als diese Quote nur etwa zehn Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachte. Damals war weder eine so aufwendige Infrastruktur wie heute nötig, noch gab es so hohe Anforderungen an die Qualifikation der Arbeitskräfte, also an ein breit ausgebautes Schul- und Ausbildungssystem. Ein öffentliches Gesundheitssystem existierte ebenfalls nicht.

Und für die Alten musste auch schon früher die nachwachsende Generation sorgen – innerhalb der Familie. Heute ist dies in der Rentenversicherung organisiert, wodurch die Staatsquote erhöht wurde. Man kann gewiss darüber streiten, ob die staatliche „Produktion“ von Infrastruktur, Schulen und Hochschulen sowie sozialer Sicherung heute optimal geregelt ist. Fest steht aber: Viel billiger als gegenwärtig ist das alles nicht zu haben.

Die Kosten bei der privaten Krankenversicherung und bei vielen Privatisierungen – etwa der Altersvorsorge – zeigen dies ziemlich deutlich.

Kommentar:

Leider gibt es da noch die Rating-Agenturen aus den USA, die inzwischen die Kreditwürdigkeit der meisten europäischen Staaten in Zweifel ziehen wollen. Diese selbsternannten Hüter der Bonität sind genauso maßlos wie die Anleger, in deren Auftrag sie handeln. Es wird Zeit, diese Agenturen in die Schranken zu weisen. Nichts dergleichen wird jedoch geschehen, weil die Staaten inzwischen selbst so tun, als seien sie Privatunternehmen. Ein abschreckendes Beispiel dafür ist der sogenannte Hebel, der nichts anderes ist als ein weiterer Kotau gegenüber den Akteuren des Finanzmarkts. Statt den Vorrang der Politik wieder herzustellen, wird diesen Akteuren hinterhergelaufen in dem fatalen Irrglauben, mit ihnen in einem ungeregelten Finanzmarkt mithalten zu können.

Solidarität und Gemeinsinn, die Helmut Schmidt zu Recht einfordert, bleiben auf der Strecke.